UX & Customer Experience

Design Thinking: Der bewährte Prozess für Innovationen

Der Design Thinking Prozess ist ein starkes Verfahren zur Lösung von komplexen Problemen. Erfahre hier, wie Du ihn erfolgreich anwendest.

Das Thema kurz und kompakt

Zum Einstieg direkt eine simple, aber wichtige Frage: Woran denkst Du beim Begriff „Design“? Bei jedem gehen sofort verschiedene Assoziationen auf – sie alle haben großen Einfluss auf die erste Wahrnehmung von „Design Thinking“. Im deutschen Sprachraum assoziieren wir mit „Design“ meistens Gestaltung, Ästhetik, Kreation. Im anglo-amerikanischen Raum wird Design jedoch weniger als künstlerischer Ausdruck, sondern mehr als ingenieurwissenschaftlicher Ansatz und Entwicklungsprozess betrachtet. Und genau darauf baut Design Thinking auf. Es gibt uns eine Methodik an die Hand, mit der wir schnell von Problemen zu Innovationen kommen.

Zum Einstieg direkt eine simple, aber wichtige Frage: Woran denkst Du beim Begriff „Design“? Bei jedem gehen sofort verschiedene Assoziationen auf – sie alle haben großen Einfluss auf die erste Wahrnehmung von „Design Thinking“. Im deutschen Sprachraum assoziieren wir mit „Design“ meistens Gestaltung, Ästhetik, Kreation. Im anglo-amerikanischen Raum wird Design jedoch weniger als künstlerischer Ausdruck, sondern mehr als ingenieurwissenschaftlicher Ansatz und Entwicklungsprozess betrachtet. Und genau darauf baut Design Thinking auf. Es gibt uns eine Methodik an die Hand, mit der wir schnell von Problemen zu Innovationen kommen.

Design Thinking legt den Fokus auf die Entwicklung und Erprobung konkreter Lösungen. Durch systematisches Probieren entsteht eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, aus denen das optimale Ergebnis gezogen werden kann. Der Lösungsraum kann auch in Bereichen liegen, die auf den ersten Blick wenig mit Design im Sinne von Gestaltung zu tun haben.

Hier findest Du eine Einführung ins Design Thinking. Du lernst den Design-Thinking-Prozess und Design-Thinking-Beispiele kennen und verstehst, wie Du die Ansätze in Arbeit und Unternehmen aufnehmen kannst.

Design Thinking kurz und kompakt

- Design Thinking ist ein kreativer, nutzerzentrierter Problemlösungsprozess, der durch iterative Arbeitsschritte und multidisziplinäre Teams auf das Finden innovativer Lösungen abzielt.

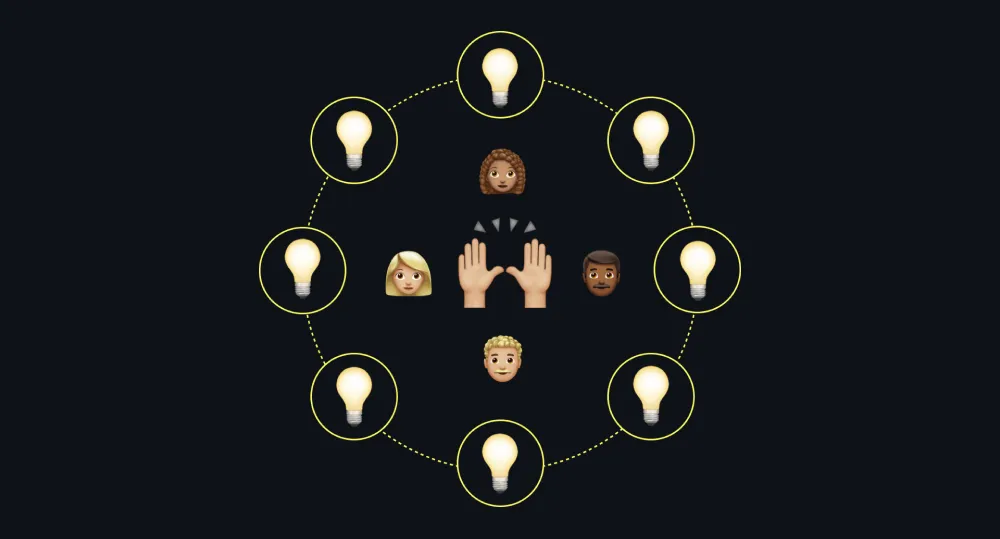

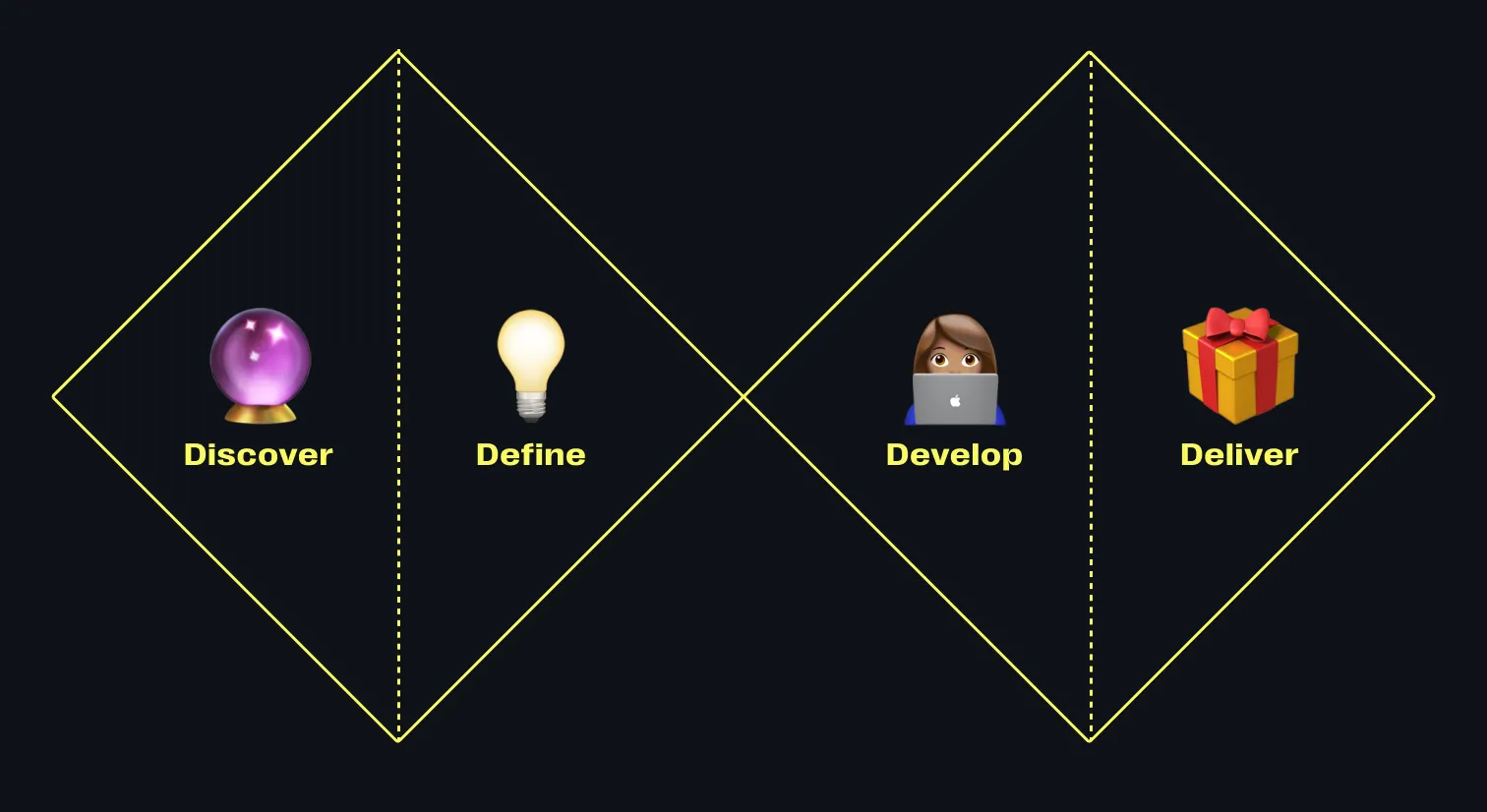

- Mit dem Double Diamond Modell im Design Thinking werden Problemlösungen in vier Phasen unterteilt: Entdecken, Definieren, Entwickeln und Liefern.

- Verschiedene Methoden wie Nutzerinterviews, Brainstorming oder Usability Testing werden – abhängig von der spezifischen Problemstellung und den vorhandenen Ressourcen – im Design Thinking Prozess angewendet.

- Das Konzept von „Timeboxing“ und wiederholten Iterationen sind wichtige Elemente im Design Thinking, um den Prozess effizient und zielgerichtet zu halten.

- Ein funktionsübergreifendes Team, das verschiedene Fähigkeiten und Perspektiven repräsentiert, ist für den Erfolg des Design Thinking Prozesses entscheidend.

Was ist Design Thinking und wer hat’s erfunden?

Design Thinking ist ein kreativer, nutzerzentrierter Problemlösungsprozess, der durch iterative Arbeitsschritte und multidisziplinäre Teams auf das Finden innovativer Lösungen abzielt.

Design Thinking kann dabei auf zwei Weisen verstanden werden:

- Es beschreibt zum einen den mentalen Prozess, den ein Designer durchläuft, um die Lösung für ein Problem zu finden.

- Andererseits ist es ein Framework mit einem umfangreichen Set an Methoden, mit dem auch Nicht-Designer gemeinsam in Teams oder eigenständig von Problemen zu neuen Lösungen gelangen.

Der Begriff wurde in den frühen 1990er-Jahren durch die Innovationsagentur IDEO geprägt und bekannt gemacht.

David Kelley, Gründer von IDEO, hat das Hasso Plattner Institute of Design an der Universität Stanford ins Leben gerufen. Die Bezeichnung „D.School“ wird auch oft dafür genutzt. Das Institut hat sich dem Design Thinking verschrieben und seine Methoden weltweit bekannt und populär gemacht. Inzwischen gibt es sogar eine deutsche Niederlassung der D.School am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam.

👉 Ein Lesetipp zu Design Thinking: „Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation“ von Tim Brown, CEO von IDEO.

👉 Oder schau doch bei unserem Beitrag „Human-Centered Design vs. Design Thinking“ vorbei für noch mehr Informationen.

Der Design-Thinking-Prozess: Mit dem Double Diamond Modell zur Problemlösung

Das Double Diamond Modell ist ein visuelles Framework im Design Thinking, das den Prozess der Problemlösung in vier Phasen unterteilt: Entdecken, Definieren, Entwickeln und Liefern. Jeder „Diamant“ repräsentiert dabei einen Aspekt des Designprozesses.

Die Form der Diamanten symbolisiert den Prozess des auffächernden (divergierenden) und des zusammenfassenden (konvergierenden) Denkens in jeder Phase.

- Während der divergierenden Phasen werden möglichst viele Informationen gesammelt bzw. Ideen generiert.

- Während der konvergierenden Phasen werden diese Informationen oder Ideen analysiert, bewertet und auf das Wesentliche reduziert.

Eine alternative Darstellung des Double Diamond Modells macht das noch deutlicher:

Im ersten Diamant geht es um das Problemverständnis:

- Entdecken (Discover): Das Problem oder die Herausforderung wird durch gründliche Recherche und Beobachtung erörtert und verstanden.

- Definieren (Define): Das zuvor gesammelte Wissen wird analysiert und geordnet, um das Problem präzise zu definieren und ein klares Problemverständnis zu schaffen.

→ Erster Fokuspunkt: Formulierung einer präzisen Problemstellung bzw. Problembeschreibung.

Im zweiten Diamant liegt der Fokus auf der Lösungsentwicklung und -umsetzung:

- Entwickeln (Develop): Auf Grundlage des definierten Problems werden nun Ideen generiert und Lösungsansätze entwickelt.

- Liefern (Deliver): Die vielversprechendsten Lösungen werden in dieser Phase weiter ausgearbeitet, getestet und optimiert, bis eine finale Lösung bereit zur Implementierung ist.

→ Zweiter Fokuspunkt: Optimierung oder Verwerfung der Lösung. Design Thinking funktioniert nur dann, wenn der Prozess mehrfach durchlaufen und das Ergebnis nach jedem Durchlauf weiter optimiert oder verworfen wird.

Diese Methoden kannst du im Design-Thinking-Prozess nutzen

Design Thinking nutzt keine komplett neuen Methoden. Stattdessen eignen sich für jede Phase im Double Diamond Modell andere, bewährte Designmethoden. Welche hierbei genutzt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir orientieren uns z.B. gern an dem zu lösendenden, spezifischen Problem, den zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie den Erwartungen der Zielgruppe.

Timeboxing im gesamten Design-Thinking-Prozess

Welche Tools oder Methoden genutzt werden – die zeitliche Limitierung der einzelnen Prozessschritte, das Timeboxing, ist für einen zügigen Projektverlauf wirklich essentiell. Weil der Design Thinking Prozess immer mehrfach durchlaufen werden muss, ist effizientes Arbeiten wichtig. Durch Timeboxing wird verhindert, dass Energie und Ressourcen für Details draufgehen, die in der entsprechenden Iteration noch gar nicht zum Tragen kommen können.

Teams oder einzelne Workshop-Teilnehmer mit wenig Erfahrung im Design-Thinking fällt es am Anfang noch oft schwer, das Zeitlimit einzuhalten. Auch Fachabteilungen mit sehr tiefgreifenden Kenntnissen auf der fachlichen Ebene neigen dazu, dieses Wissen z.B. bereits im Brainstorming einzubringen und mit langen Diskussionen das Zeitlimit zu sprengen. Hier ist es unbedingt wichtig, die Moderation des Prozesses bzw. des Workshops streng zu halten und die Diskussion in die dafür vorgesehenen Slots zu verlagern. Nur so kann gewährleistet werden, dass am Ende eines Workshops auch ein valides und von allen gemeinsam erarbeitetes Ergebnis vorliegt.

Design Thinking Methoden im Überblick:

Wir clustern unsere Methoden nach dem bereits vorgestellten Double Diamond Modell. Beginnen wir mit dem Problemverständnis und der Frage, welche Probleme überhaupt bei der Nutzung von Produkten oder Services auftreten.

🔮 Kategorie „Entdecken“ 🔮

Nutzerinterviews: Problem verstehen mit offenen Fragen

Um die Bedürfnisse der Nutzer besser zu verstehen, führen wir Nutzerinterviews durch. Dabei stellen wir ausgewählten Nutzern offene Fragen, um ihre Erfahrungen und Gedanken zu erfassen. Diese Gespräche liefern wertvolle Einblicke und helfen uns, die Perspektive der Nutzer genau zu erfassen. Durch Nutzerinterviews können wir Herausforderungen und Erwartungen besser verstehen, um innovative Lösungen zu entwickeln.

Nutzerbeobachtung: Feedback durch Anwender

Die Nutzerbeobachtung ermöglicht es uns, die Interaktion der Nutzer mit unserem Produkt direkt zu beobachten. Wir bitten sie, vorgegebene Aufgaben zu erledigen und ihre Gedanken und Feedback währenddessen zu teilen. Dadurch erhalten wir wertvolle Informationen über die Stärken und Schwächen unseres Produkts aus erster Hand. Diese Erkenntnisse helfen uns, die Benutzererfahrung zu verbessern und das Produkt kontinuierlich zu optimieren.

Desk Research: Analyse vorhandener Informationen

Bei der Desk Research-Methode sammeln und analysieren wir vorhandene Informationen und Daten – in der Regel aus sekundären Quellen über eine klassische Onlinerecherche. Dies ermöglicht uns einen fundierten Überblick über den aktuellen Wissensstand, Trends und Marktanalysen. Wir können auf bereits vorhandene Erkenntnisse aufbauen und unsere Ideen und Lösungen auf dieser Grundlage schneller entwickeln. Desk Research bildet eine solide Grundlage für den Design Thinking-Prozess und unterstützt uns bei der Entwicklung einer umfassenden Wissensbasis.

💡 Kategorie „Definieren“ 💡

Persona-Entwicklung: Zielgruppenprofile mit relevanten Kriterien

Personas sind fiktive Charaktere, die konkrete Zielgruppe repräsentieren. Wir berücksichtigen bei der Erstellung Kriterien zur Demografie, Verhaltensweisen sowie Ziele und Herausforderungen der Persona. Ein Beispiel: „Lisa, 32 Jahre alt, arbeitet Vollzeit als Berufseinsteigerin in der IT-Branche. Sie ist technikaffin, hat aber wenig Zeit für längere Recherchen. Ihre Herausforderung besteht darin, effizient und schnell die passenden Lösungen zu finden, die ihre Arbeit erleichtern.“

Customer Journey Mapping: Touchpoints zur Journey verknüpfen

Beim Customer Journey Mapping visualisieren wir die Interaktion der Nutzer entlang einer Timeline. Hierbei werden Aktionen, Emotionen und Wahrnehmungen berücksichtigt, die aus der Entdeckungsphase stammen. Ein Beispiel: Während der Entdeckungsphase eines SaaS-Angebotes haben Nutzer herausgefunden, dass das Produkt Zeit sparen kann. Im Customer Journey Mapping wird für diesen Touchpoint mit dem Produkt festgehalten, dass Nutzer von der erlebten Zeitersparnis begeistert sind.

Problem Statement Formulierung: Die Herausforderung aus Nutzersicht

Das „Problem Statement“ definiert das Problem auf klare und nutzerzentrierte Weise. Ein Beispiel für ein Problem Statement könnte lauten: „Viele Nutzer haben Schwierigkeiten, in unserem Online-Shop die gewünschten Produkte schnell zu finden. Dies führt zu Frustration und einem geringeren Kundenerlebnis. Wir möchten eine benutzerfreundlichere Suchfunktion entwickeln, um Nutzern eine effiziente und stressfreie Produktsuche zu ermöglichen.“

🙇 Kategorie „Entwickeln“ 🙇

Brainstorming: Kreative Ideenentwicklung im Team

Beim Brainstorming werden im Team spontane Ideen zur Problemlösung gesammelt und grob nach thematischer Zugehörigkeit visualisiert. Dabei steht die kreative und ungefilterte Generierung von Ideen im Vordergrund. Das Team kann beispielsweise mittels Post-its oder einer Whiteboard-Skizze Ideen festhalten. Durch diese kollaborative Methode können vielfältige Lösungsansätze entstehen und innovative Ideen hervorgebracht werden.

Wireframing und Prototyping: Frühe Modelle zur Lösungserprobung

Durch die Erstellung von Wireframes und Prototypen eines Produkts oder einer Lösung wird das Konzept getestet und mögliche Probleme identifiziert. Dabei handelt es sich um frühe Modelle oder Muster, die die Grundstruktur und Funktionalität darstellen. Diese visuellen Darstellungen ermöglichen es, die Benutzererfahrung zu simulieren und wertvolles Feedback zu erhalten.

Storyboarding: Visuelle Darstellung der Nutzerinteraktion

Storyboarding visualisiert die Sequenz von Aktionen oder Interaktionen eines Nutzers mit einem Produkt oder Service. Dabei werden eine Reihe von Abbildungen erstellt, die den Verlauf der Nutzererfahrung veranschaulichen. Diese Methode hilft dabei, den Ablauf und die Zusammenhänge der Interaktion zu visualisieren und potenzielle Problembereiche zu erkennen. Durch das Storyboarding können sowohl das Benutzererlebnis als auch die Funktionalität des Produkts oder Services verbessert werden.

🎁 Kategorie „Liefern“ 🎁

Usability Testing: Praxiserprobung mit echten Nutzern

Beim Usability Testing wird die erarbeitete Lösung in der Praxis mit echten Nutzern getestet. Ziel ist es, herauszufinden, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Während der Tests beobachten wir die Nutzer bei der Interaktion mit dem Produkt und sammeln Feedback. Dadurch erhalten wir Einblicke in die Benutzerfreundlichkeit, die Effektivität und die Zufriedenheit der Nutzer. Die Erkenntnisse aus dem Usability Testing ermöglichen es, gezielte Anpassungen und Optimierungen vorzunehmen, um die Lösung weiter zu verbessern.

Pilotprojekte: Kontrollierte Tests vor der Vollimplementierung

In einem Pilotprojekt besteht die Möglichkeit, eine Lösung in einer kontrollierten Umgebung zu testen, bevor man sie in vollem Umfang implementiert. Dabei sollte zunächst ein begrenzter Anwendungsbereich oder eine spezifische Zielgruppe ausgewählt werden, um die Auswirkungen und Effektivität der Lösung zu evaluieren. Mit Pilotprojekten erhält man praxisnahe Rückmeldungen und kann mögliche Risiken und Herausforderungen frühzeitig erkennen.

Iteration: Schrittweise Verbesserung von Lösungsansätzen

Design Thinking basiert auf dem Prinzip der schrittweisen Verbesserung entwickelter Lösungsansätze. Der Prozess sollte mehrfach durchlaufen werden, um die Lösungen kontinuierlich zu optimieren und auf die Markteinführung vorzubereiten. Jede Iteration beinhaltet eine Überprüfung der bisherigen Ergebnisse, das Sammeln von Feedback und das Einfließenlassen der neuen Erkenntnisse in die weiteren Schritte. Durch den iterativen Ansatz können mögliche Schwachstellen identifiziert, innovative Ideen weiterentwickelt und das Endprodukt oder die Dienstleistung kontinuierlich verbessert werden.

Wie kann ich mit Design Thinking arbeiten?

Soweit die Theorie... Jetzt geht es darum, wie Design Thinking in der Praxis umgesetzt werden kann. Um mit Design Thinking Innovationen zu fördern, sollten alle Beteiligten mit einer offenen und neugierigen Geisteshaltung an den Start gehen, um das Problem oder die Herausforderung aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Mit dieser Grundeinstellung geht es dann iterativ durch den Design Thinking Prozess: Entdecken, Definieren, Entwickeln und Liefern.

Was Design Thinking auszeichnet: Die 7 Erfolgsfaktoren

Bei Bitgrip begleiten wir Unternehmen täglich in ihren Design Thinking Prozessen und haben ein paar Tipps gesammelt, die uns bisher dabei geholfen haben, die bestmöglichen Ergebnisse mit unseren Auftraggeberb zu erzielen.

- „Beginner’s Mind“

Beim Design Thinking geht es darum, ein Problem zunächst in seiner Gesamtheit zu verstehen. Nimm Dir deshalb Zeit und stell viele Fragen – und zwar die grundlegenden, die anderen vielleicht zu offensichtlich erscheinen. Vergiss möglichst alles, was Du bereits über das Problem weißt und betrachte es aus einer frischen Perspektive.

- Kundenfokus und Einbeziehung der Kunden

Design Thinking stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Beziehe Deine Kunden also in den Prozess mit ein, insbesondere während der Entdecken- und der Liefer-Phase. Führe Interviews, beobachte Nutzer in ihrem alltäglichen Umfeld und lade sie ein, Deine Prototypen zu testen. Hier findest du mehr zum Thema Customer Centricity und UX Research.

- Timeboxing und Iterationen

Damit Dein Team sich nicht in Details verliert, werden beim Design Thinking alle Phasen und Schritte durch Timeboxing strukturiert. Du kannst einen kompletten Design Thinking Zyklus in einer Stunde durchlaufen, in einem zweitägigen Workshop oder in Sprints von zwei Wochen oder länger. Wichtig ist, dass jede Iteration des gesamten Prozesses sowie die einzelnen Phasen und die Anwendung der Methoden in den Phasen immer zeitlich begrenzt (timeboxed) sind.

- Crossfunktionale Teams

Um ganzheitliche und tragfähige Lösungen zu entwickeln, arbeiten in Design Thinking Prozessen immer funktionsübergreifende Teams zusammen. Stell also ein Team zusammen, das verschiedene Fähigkeiten und Perspektiven (z. B. technische, gestalterische, juristische, repräsentative, vertriebliche etc.) repräsentiert. Und es ist wichtig, dass alle Stimmen gehört werden und alle Teammitglieder ihre Kreativität aktiv in den Innovationsprozess einfließen lassen. Das kannst Du unterstützen, indem Du beispielsweise asynchrones Feedback oder die Arbeit in kleinen Gruppen ermöglichst. So vermeidest Du, dass eine laute Stimme die Gruppe dominiert.

- Alles sichtbar machen

Ergebnisse sollten für alle sichtbar festgehalten (beispielsweise auf Post-Its oder (digitalen) Whiteboards) und Lösungen als konkrete Prototypen entwickelt werden. Diese können von einfachen Modellen (Lo-Fi), wie Paper Prototyping oder selbst gebastelten Modellen, bis hin zu hochwertigen (High-Fidelity) Prototypen wie funktionsfähiger Software oder Einzelanfertigungen von realen Produkten reichen.

- GOOTB - Get Out Of The Building

Vergiss nicht, den Schreibtisch zu verlassen und Deine Lösungen draußen, in der gewohnten Umgebung Deiner Nutzer, zu testen. Wenn Du Deine Prototypen in realen Kontexten einsetzt, verstehst Du Deine Nutzer besser und kannst wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Lösungen gewinnen.

Nicht tragfähige Ideen verwerfen: Ein wesentlicher Teil des Prozesses besteht darin, Ideen zu entwickeln und diese zu testen. Nicht jede Idee wird tragfähig sein und das ist in Ordnung. Du lernst aus den Fehlern und verbesserst Deine Lösungen kontinuierlich, bis Du eine Lösung hast, die Du implementieren kannst.

Wann ist Design Thinking nicht geeignet?

Design Thinking ist ein starker Ansatz, um komplexe Probleme zu lösen und kreative Lösungen zu entwickeln. Das macht es aber längst nicht zur passenden Wahl für jede erdenkliche Situation. Hier sind drei Szenarien, in denen Design Thinking nicht der beste Ansatz ist:

⛔ Wenn das Problem bekannt und gut definiert ist

Wenn Du Dein Problem verstanden und definiert hast, ist der erste Diamant (entdecken und definieren) wahrscheinlich überflüssig. In solchen Fällen könnten andere Frameworks, wie zum Beispiel Jobs-to-be-Done, besser geeignet sein. Jobs-to-be-Done konzentriert sich auf die konkreten Aufgaben, die Nutzer erledigen wollen und wie ein Produkt oder eine Dienstleistung ihnen dabei helfen kann.

⛔ Wenn Zielgruppe und Problem absolut unklar sind

Design Thinking benötigt einen greifbaren Ausgangspunkt. Wenn Du nicht klar definieren kannst, wer Deine Zielgruppe ist, welcher Markt relevant ist oder was das grundlegende Problem ist, kannst Du den Design Thinking Prozess nicht effektiv beginnen. Investiere mehr Zeit in die Marktforschung und das Stakeholder-Management, bevor Du mit Design Thinking loslegst.

⛔ Wenn die Zielgruppe extrem klein ist

Bei einer sehr kleinen Zielgruppe zeichnet sich die Lösung ggf. bereits während der Recherche-Phase ab. Dann verbraucht der iterative und experimentelle Ansatz des Design Thinking mehr Zeit und Ressourcen als nötig. Zieh stattdessen in Betracht, direkt in die Entwicklung einer Lösung zu investieren und diese dann intensiv mit Deiner Zielgruppe zu testen und zu optimieren.

Fazit: Mit Design Thinking Zeit und Ressourcen sparen

Design Thinking, ein Ansatz, der auf einem iterativen Prozess und nutzerzentrierter Innovation beruht, hat sich als effektive agile Methode zur Lösung komplexer Fragestellungen etabliert. Durch systematisches Hinterfragen und Ausprobieren von Lösungen können Unternehmen in relativ kurzer Zeit innovative Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle entwickeln.

Entscheidend für den Erfolg von Design Thinking ist die konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Nutzer. Es ist eine flexible Herangehensweise, die es Teams ermöglicht, rasch auf Erkenntnisse zu reagieren und ihre Lösungen iterativ zu verbessern.

Doch wie jede Methode ist auch Design Thinking kein Allheilmittel. Es ist wichtig, den Kontext und die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen, um zu entscheiden, wann und wie Design Thinking am effektivsten eingesetzt werden kann. So wird der Prozess selbst zum innovativen Werkzeug, das auf kreative Weise zum Ziel führt: bessere Lösungen für komplexe Probleme.

FAQ

Was sind Design Thinking Prozesse?

Design Thinking Prozesse sind strukturierte, kreative Ansätze zur Problemlösung, die die Bedürfnisse des Nutzers in den Mittelpunkt stellen. Durch verschiedene iterative Phasen-Entdecken, Definieren, Entwickeln und Liefern – arbeiten multidisziplinäre Teams zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln.

Wie viele Phasen hat Design Thinking?

Design Thinking hat in der Double Diamond Methode vier Phasen: Entdecken, Definieren, Entwickeln und Liefern. In jeder Phase werden unterschiedliche Methoden angewendet, um ein besseres Verständnis des Problems und der Nutzer zu gewinnen und kreative Lösungen zu entwickeln.

Welche Design Thinking Methoden gibt es?

Es gibt eine Reihe von Methoden, die im Design Thinking angewendet werden können, je nach Problem und Phase des Prozesses. Dazu gehören unter anderem Nutzerinterviews, Brainstorming, Prototyping, Usability Testing und Visualisierungstechniken.

Wann verwendet man Design Thinking?

Design Thinking wird verwendet, wenn es darum geht, komplexe Probleme zu lösen, für die es keine offensichtlichen Lösungen gibt. Es eignet sich besonders gut, wenn der Endnutzer oder die Zielgruppe des Produkts oder der Dienstleistung in den Mittelpunkt der Lösungsentwicklung gestellt werden soll. Es ist jedoch nicht in jeder Situation geeignet, wie z. B. wenn das Problem bereits klar definiert ist oder die Zielgruppe sehr klein ist.

Experience Design für den neuen Webshop von Alexander Bürkle

Der Shop des Elektrogroßhändlers bietet derzeit ca. 500.000 Artikel aus dem Portfolio von insgesamt 3,8 Millionen bestell- und lieferbaren Produkten. Die Nutzer des E-Commerce-Systems sind Elektrohandwerker, produzierende Unternehmen, Maschinen- und Anlagenbauer sowie Elektrofachhändler.